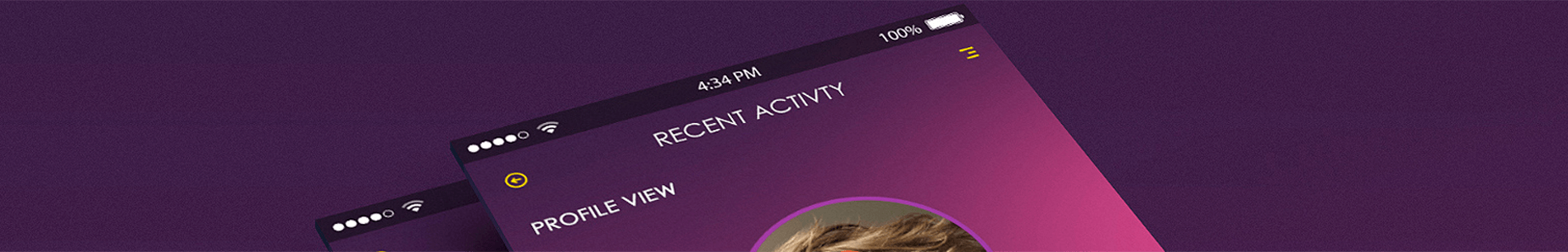

初心与蓝图:当传统政务遇上数字化浪潮

在移动互联网席卷全球的2010年代初期,南京市政府面临着一个迫切课题——如何让政务服务像外卖、打车一样便捷?当时市民办理社保查询、公积金提取等业务,往往需要奔波于不同办事大厅,耗时耗力。2014年,南京大数据管理局牵头成立专项组,一场“把城市装进手机”的变革悄然启幕。

开发团队首先走访了人社、公安、医疗等56个部门,梳理出300余项高频办事需求。令人惊讶的是,超过80%的业务存在材料重复提交、流程冗长等问题。产品经理王工回忆道:“我们发现市民最痛的不仅是跑腿,更是反复填写相同信息——户口本、身份证复印件可能在不同窗口提交了十几次。

”这一洞察直接确定了APP核心设计原则:一次认证,全网通办。

技术选型成为关键战役。团队对比了原生开发与混合开发方案,最终选择以ReactNative框架为基础构建跨平台应用。“既要保证安卓/iOS体验一致,又要快速响应政策变化迭代功能,”首席架构师李博士解释,“我们通过封装原生模块解决了地图导航、人脸识别等深度系统调用问题,同时保留了热更新的灵活性。

”

数据安全是另一座大山。由于涉及身份证、银行卡等敏感信息,团队设计了三级加密体系:传输层采用国密算法SM4加密,存储层使用密钥分割技术,甚至引入区块链存证防止数据篡改。2015年第一版上线时,仅实名认证模块就经过37轮攻防测试。

令人动容的是市民参与度。beta测试阶段,一位盲人用户提出语音导航需求,团队连夜增补无障碍功能;还有老奶奶建议增加字体缩放功能,这些细节最终凝聚成APP首页的“长者模式”。截至2016年正式版发布,已有2.3万市民参与体验优化,提交建议超4000条。

进化与共生:从工具平台到城市数字体

随着用户量突破500万,2019年的“我的南京”开始蜕变——不再仅是办事工具,更成为城市资源调度中枢。新冠疫情成为关键转折点:团队用72小时开发出“宁归来”健康码系统,通过融合卫健委、交通局、社区等数据,实现风险人员精准管控。当时每天处理8000万条数据流,系统毫秒级响应速度让许多互联网大厂技术团队为之侧目。

2021年上线的“城市数字孪生”模块则展现了更大野心。通过对接南京市时空大数据平台,APP能实时显示地铁客流密度、公园人流量甚至碳排放指数。产品总监陈女士演示时感叹:“现在市民可以像查看天气预报一样,直观感知城市运行状态——比如新街口商圈当前拥挤程度达78%,系统就会建议错峰出行。

”

技术架构的演进同样惊人。后端微服务集群从最初的18个节点扩展到300+容器,每天承载20TB数据交换。团队创新性地采用“云-边-端”协同计算:高频服务(如公交查询)下沉至边缘节点保障低延迟,复杂计算(个税申报)由云端处理,终端则通过智能压缩将流量消耗降低60%。

生态共建成为新主题。2022年开放API接口后,银行、医院等200余家机构接入“我的南京”底座。市民现在通过APP不仅能预约挂号,还能同步医保结算;水电费缴纳整合了银联与第三方支付,故障报修直接联动物业系统。这种“一端集成”模式已被写入国家政务服务平台建设指南。

未来篇章正在书写。2023年内测的AI助手“宁小慧”已能通过多轮对话办理108项业务,数字人技术让政务服务更有温度;北斗+5G的融合定位使地下停车场导航精度达米级。正如总工程师张工所言:“我们追求的不仅是‘能用’,更是让每个市民感受到:这座城市,真的懂我。

”

从填表跑腿到指尖轻点,从孤立系统到生态协同,“我的南京”用十年光阴诠释了数字时代的政务初心——技术终将褪去光环,而便捷与温暖长存。